3月17日(月)に、5年生は卒業式前日準備を行いました。

4時間目に体育館や1階マルチの水ぶきを行いました。5時間目には、各担当に分かれて、体育館や6年生教室、受付等の準備を行いました。自分の担当の仕事が終わると、進んで他の仕事を手伝う姿が見られました。

6年生から受け継いだバトンを、5年生がつないでいきます。

3月17日(月)に、5年生は卒業式前日準備を行いました。

4時間目に体育館や1階マルチの水ぶきを行いました。5時間目には、各担当に分かれて、体育館や6年生教室、受付等の準備を行いました。自分の担当の仕事が終わると、進んで他の仕事を手伝う姿が見られました。

6年生から受け継いだバトンを、5年生がつないでいきます。

子供たち企画の、学年お楽しみ会をしました。

グラウンドでケイドロ、借り物競走、綱引きをしました。

3クラス三つ巴の戦いのケイドロをしたり、学校の物(だるま、三角コーン)や友達の物(体操服や帽子)を借りたりするなど、工夫を凝らした楽しい競技になりました。

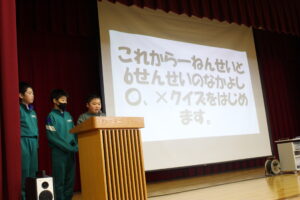

その後、マルチでクイズをしました。知識クイズ、なぞなぞ、格付けチェック等様々な種類のクイズでした。

結果は1組の優勝でした。結果に関係なく、大盛り上がりでした。

卒業まで残り4日となりました。最後まで6年生らしくけじめを付けて生活しながら、たくさんの思い出をつくっていきます。

体育科の学習で、「ボールけりゲーム」に取り組んでいます。最初は、足のどの部分で、どの位の力でボールを蹴ればいいのか分からず、遠慮がちな蹴り方でした。でも、練習を重ねたことにより、狙いを定めたところに力強いボールを蹴ることができる子供が増えてきました。とても楽しそうに活動しています。

図画工作科の学習で「スルスルビューン」の工作をしました。滑る仕組みで動く作品です。何が滑ると楽しいかを考えて取り組みました。何度も滑らせて工夫を凝らし、みんな楽しい作品ができました。

3月3日(月)に卒業おめでとう集会がありました。

2年生は出し物でピンポン球リレーをしました。6年生と手を繋ぎ、スプーンを使ってピンポン球を渡していきました。

また、出し物の最後には、1年生が色塗りをし、2年生が飾り付けをしたお手製の紙袋をプレゼントしました。6年生の笑顔を見た2年生の子供たちも嬉しそうでした。

今までお世話になった6年生に感謝の気持ちを伝えることができました。

3月3日(月)に卒業おめでとう集会を行いました。

5年生は、6年生に「今までの感謝の気持ちを伝えたい!」という思いで約2ヶ月間、何度も話し合いながら計画や準備を進めてきました。

前日には、卒業おめでとう集会に向けて、メッセージカードづくりや体育館の飾り付けなど、集会の準備や最終確認を行いました。

集会を必ず成功させ、6年生に喜んでもらおうと最後まで当日の流れを確認したり、一生懸命作業に取り組んだりする姿が見られました。

そして当日、各学年の出し物やランキングクイズを通して、6年生だけでなく他の学年の子供たちも楽しんで活動しており、笑顔あふれる素敵な集会となりました。

この約2ヶ月間、準備の大変さや運営の難しさを実感しつつも、全力を出して取り組んだ集会が成功し、「6年生に喜んでもらえてよかった!」「6年生に感謝の気持ちを伝えることができた!」と満足げに話す子供たちの姿が見られました。

2/26(水)、大島南部保育園、射水おおぞら保育園、大島つばさ保育園の年長児との交流会がありました。1月に地域の方に教えていただいた昔遊びを教えてあげたり、学校の特別教室を案内したりしました。2月に入り、大雪のため1時間目がカットされたことで、練習時間が減ってしまい、時間内に進めることができるのか心配をしていました。1年生のみんなは、自分の仕事に責任をもって取り組み、年長児さんを笑顔にすることができました。この交流会を通して、自分たちが中心となってお世話をする楽しさ・大変さ・難しさを実感した1年生です。

2月19日(水)に国際交流活動がありました。ルーカス先生をお招きし、楽しく外国語に触れるよい機会となりました。

アメリカに生息する動物の名前を教えてもらったり、鳴き声を聞いたりして、目をキラキラ輝かせていました。動物の名前を即座に答える記憶ゲームもしました。また、動物の名前に合わせて、動きを付け、元気いっぱい体を動かしました。難しい言葉もたくさんありましたが、すぐに覚えて、答える姿から見る力・聞く力・覚える力が身に付いてきたなと感心しました。

ルーカス先生との交流は、笑顔で溢れる楽しい時間となりました。

そして、次年度から始まる外国語活動への意欲を高めました。

2月19日(水)の昼休みに給食委員会企画の「給食カルタ大会」がありました。

子供たちは給食にまつわる言葉をよく聞き、普段食べている給食に親しみをもつことができました。また、取り札を一生懸命探し、楽しみながら取り組んでいました。

給食カルタ大盛り上がりでした!

5年生の算数科では、多角形の学習をしています。その学習のまとめとして、プログラミングで多角形を描くことに挑戦しました。

初めは、「えっ?ここの角度は何度にすればいいの?」と考えている子が多かったですが、「そういうことか!」と角度を求める式をひらめき、いろいろな角度をつかって図形を描くことにチャレンジしました。

なぜこの角度になるのか、考えを深められた1時間でした。